Oui, l’activation de certaines zones cérébrales liées à la faim ou à la satiété modifie la composition du microbiote intestinal en à peine deux heures. C’est l’une des découvertes les plus étonnantes du projet NeuroGut, mené depuis plus de 10 ans par le Pr Patrice D. Cani, le Dr. Matthias Van Hul (UCLouvain), le Dr Marc Claret (Université de Barcelone) et le Pr Rubén Nogueras (Université de Saint-Jacques-de-Compostelle). Dans cet entretien exclusif, Patrice D. Cani revient sur les origines du projet, les résultats clés publiés dans Nature Metabolism et les implications de cette avancée pour la compréhension des maladies métaboliques.

Pouvez-vous nous rappeler le cadre et l’objectif de cette étude NeuroGut ?

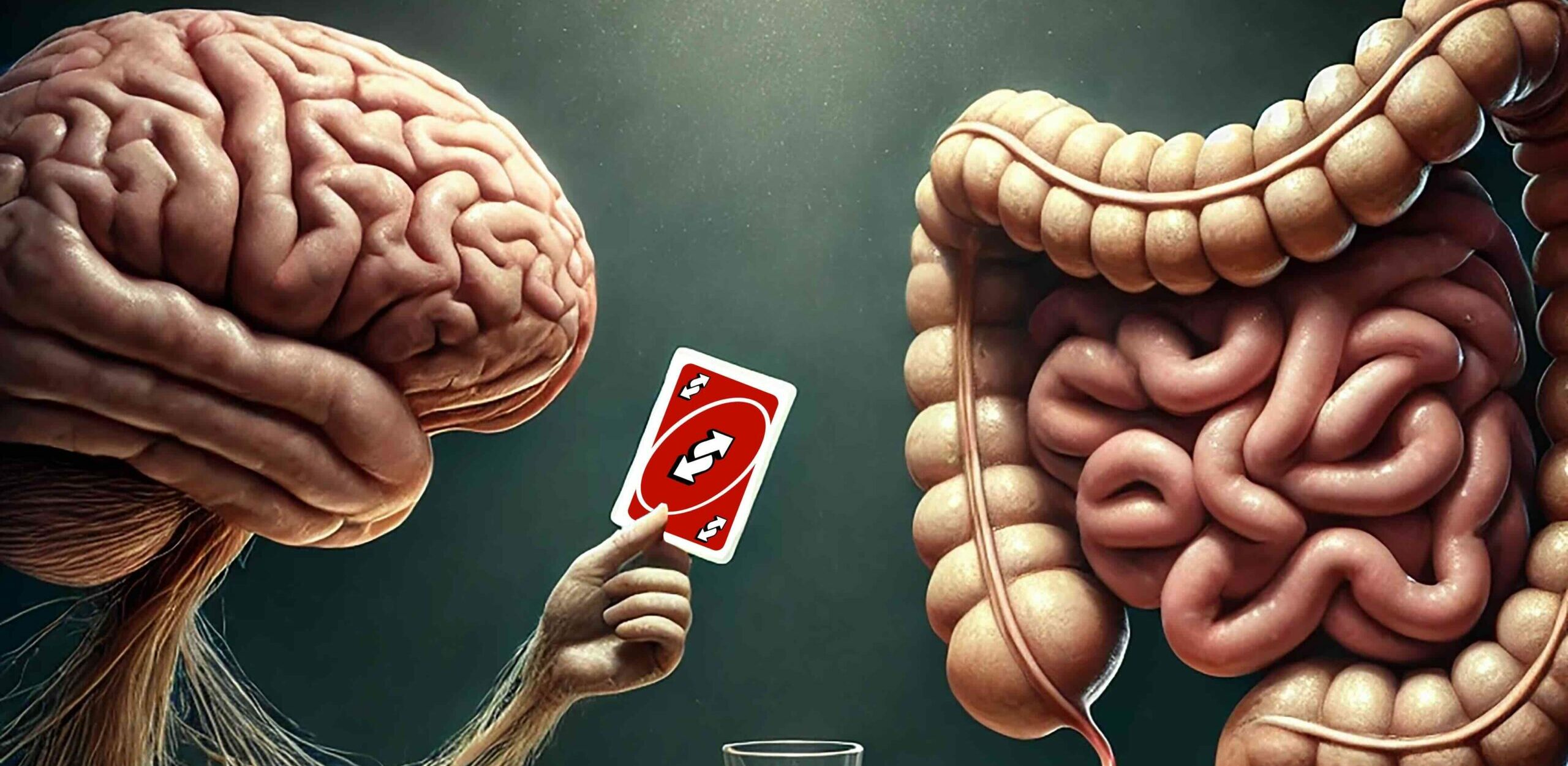

Le projet s’inscrit dans l’exploration des axes intestin-cerveau et cerveau-intestin. Nous savons depuis longtemps que le microbiote peut envoyer des signaux vers le cerveau, notamment en influençant l’appétit. Mais nous avons voulu tester l’hypothèse inverse : est-ce que le cerveau peut, à lui seul, modifier la composition du microbiote ? Et la réponse est oui.

Grâce à plusieurs modèles animaux innovants, où l’on peut activer ou inhiber à la demande des neurones hypothalamiques régulant l’appétit (POMC, AGRP), nous avons montré que ces stimulations suffisent à induire des changements significatifs du microbiote intestinal… en moins de deux heures.

C’est une découverte qui semble contre-intuitive. Comment avez-vous été financés ?

C’est un projet de long cours. Les premières discussions remontent à 2014, les premiers résultats remontent à 2017. Mais il nous a fallu du temps pour convaincre les comités scientifiques de financer ce travail. En 2019, la Fondation La Caixa a finalement soutenu le projet à hauteur de 900 000 euros. À l’époque, l’idée qu’un signal cérébral puisse modifier rapidement le microbiote paraissait farfelue.

Quels résultats clés avez-vous observés ?

Lorsque nous activons les neurones de la satiété (voie POMC) ou de la faim (voie AGRP), nous observons des changements statistiquement significatifs de la composition du microbiote dans les parties haute (duodénum) et basse (iléon, côlon) de l’intestin. Plus de 10 familles bactériennes sont concernées.

Nous avons également réalisé des analyses de transcriptomique sur le duodénum.

Résultat : une activation cérébrale modifie massivement l’expression génique au niveau intestinal, notamment sur des gènes liés à l’immunité, aux signaux neuronaux, aux synapses. Même constat du côté des métabolites : le cerveau agit aussi sur le métabolome intestinal.

Avez-vous identifié une « signature bactérienne » stable ?

Pas vraiment. Ce n’est pas toujours la même famille bactérienne qui est impactée. Le microbiote agit ici comme un écosystème dynamique : certaines familles augmentent, d’autres diminuent, et cela varie selon la voie activée. Cela rend complexe toute tentative d’intervention ciblée.

Mais ce que nous avons confirmé, c’est que cette communication cerveau-microbiote passe par des voies nerveuses spécifiques et non par des modifications de la motilité intestinale.

Et chez l’humain ? Peut-on faire le même constat ?

C’est l’un des défis. On ne peut évidemment pas injecter de leptine dans le cerveau de volontaires humains, ni pratiquer des prélèvements duodénaux fréquents. Mais certaines situations cliniques, comme le bypass-gastrique, suggèrent qu’un changement brutal du microbiote est possible, avec des effets très rapides sur le métabolisme.

Vous évoquez aussi un phénomène altéré chez les sujets obèses ou diabétiques…

Oui. C’est l’un des résultats majeurs. Chez les animaux obèses et diabétiques, cette boucle de communication est perturbée. Le cerveau semble ne plus parvenir à dialoguer correctement avec le microbiote. Par exemple, l’administration centrale de leptine n’induit quasiment plus de modification du microbiote intestinal, contrairement aux sujets contrôles.

Est-ce lié à l’inflammation de bas grade ?

C’est une hypothèse. Nous savons que ces sujets présentent une leptino-résistance, et que celle-ci peut être liée à une inflammation cérébrale ou à l’accumulation de lipides bioactifs. Il est aussi possible que la neuroinflammation perturbe cette boucle de communication bidirectionnelle. Mais cela reste à démontrer chez l’humain.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Il reste beaucoup de questions ouvertes.

- Qui est l’émetteur du message ?

- Est-ce réversible en cas de perte de poids ?

- Peut-on identifier des relais moléculaires ou neuronaux ?

Ce que nous savons, c’est que cette boucle cerveau-intestin-microbiote existe, est très rapide, et qu’elle est probablement essentielle au maintien d’un métabolisme sain. Aujourd’hui, nous réfléchissons à de nouveaux modèles expérimentaux pour mieux comprendre cette boucle. Mais il est clair que l’avenir de la recherche métabolique devra s’intéresser autant au cerveau qu’au microbiote.

Pourquoi cela concerne aussi les professionnels des ingrédients santé ?

Parce que ces résultats ouvrent une nouvelle voie pour comprendre comment certains nutriments, fibres ou ingrédients bioactifs peuvent influencer cette boucle cerveau-microbiote. Et inversement, comment certains états métaboliques peuvent réduire l’efficacité des interventions nutritionnelles.

Cela pose aussi des bases solides pour mieux concevoir les ingrédients ciblant simultanément l’intestin et le système nerveux (neurobiotiques, prébiotiques et probiotiques de nouvelle génération…).

Pour aller plus loin

Étude originale : Claret M., Cani P.D., Nogueras R.M. NeuroGut: Hypothalamic control of gut microbiota. Nature Metabolism, 2025 >>> https://www.nature.com/articles/s42255-025-01280-3

Contact : LinkedIn Patrice D. Cani