L’avis du HCSP du 10 juin 2025 marque une rupture significative dans la gouvernance de la nutrition en France. Le futur PNNS5 élargit désormais son périmètre pour intégrer l’ensemble des déterminants systémiques de santé — alimentation, activité physique, sédentarité, sommeil et durabilité — et opère un basculement assumé d’outils essentiellement volontaires vers un corpus d’instruments réglementaires et fiscaux contraignants. Cette recommandation confère au PNNS5 une portée stratégique inédite : il redéfinit non seulement les conditions d’accès au marché et la structure de l’offre, mais aussi la manière dont l’environnement alimentaire encadre les choix des consommateurs. Le cadre ainsi posé a des implications directes sur l’industrie agroalimentaire, la restauration, les acteurs de la distribution et les politiques publiques locales. On verra ce que contiendra le document finalisé.

1) Différenciation entre PNNS5 et le PNNS4

Le PNNS4 avait reposé sur une articulation entre campagnes de sensibilisation, partenariats volontaires et outils réglementaires plus ponctuels. Son évaluation a mis en évidence la portée limitée des engagements auto-régulés et l’incapacité des mécanismes incitatifs isolés à transformer l’offre en profondeur. Dans cet avis, le PNNS5 se distingue sur deux axes majeurs :

- Redéfinition du périmètre : la santé publique est envisagée dans une logique intégrative qui fait place aux déterminants comportementaux et environnementaux (activité physique, sédentarité, sommeil, durabilité des systèmes alimentaires). Le changement de dénomination suggéré vise à refléter ce repositionnement paradigmatique.

- Primat des instruments contraignants : la logique de régulation supplante la logique d’incitation. Le HCSP affirme que la protection de la santé publique requiert des normes prescriptives et des mécanismes fiscaux pour modifier structurellement les incitations économiques et les pratiques industrielles.

2) Régulation de la communication commerciale

Le volet communication constitue un pivot du dispositif. Le HCSP recommande une interdiction quasi-généralisée de la promotion des produits Nutri-Score D/E, avec un périmètre qui excède largement les précédents cadres :

- Interdiction de publicité audiovisuelle et numérique entre 7h et 22h.

- Suppression de l’usage des mascottes, personnages de marque et éléments attractifs sur les emballages.

- Prohibition des applications et jeux promotionnels, ainsi que des mécanismes de vente incitative (loteries, primes, lots).

- Blocage du sponsoring, du placement de marque et de la communication événementielle associés aux produits D/E.

- Encadrement des pratiques de merchandising, incluant le placement en tête de gondole, la visibilité promotionnelle et les campagnes sur plateformes de commande et de livraison.

Analyse : ces restrictions traduisent une approche de « réduction des expositions » qui s’inscrit dans le modèle des environnements alimentaires protecteurs. La littérature souligne que la régulation de la communication commerciale constitue un levier puissant pour atténuer l’influence des stimuli marketing sur les publics jeunes et vulnérables.

3) Instrument fiscal : une accise nutritionnelle

La fiscalité devient un outil central. Le HCSP recommande la création d’une taxe d’accise nutritionnelle couvrant l’ensemble des produits classés D ou E, avec trois principes structurants :

- Assise sur une métrique unique : le Nutri-Score serait l’indicateur de référence, permettant une lisibilité et une cohérence accrues.

- Évaluations ex-ante : obligation d’analyses d’impact avant déploiement, garantissant la proportionnalité et la pertinence économique de la mesure.

- Affectation finalisée des recettes : les ressources collectées devraient être réinjectées dans des politiques publiques ciblées, telles que la distribution de coupons alimentaires pour les fruits et légumes, afin de renforcer l’acceptabilité sociale et l’efficacité distributive.

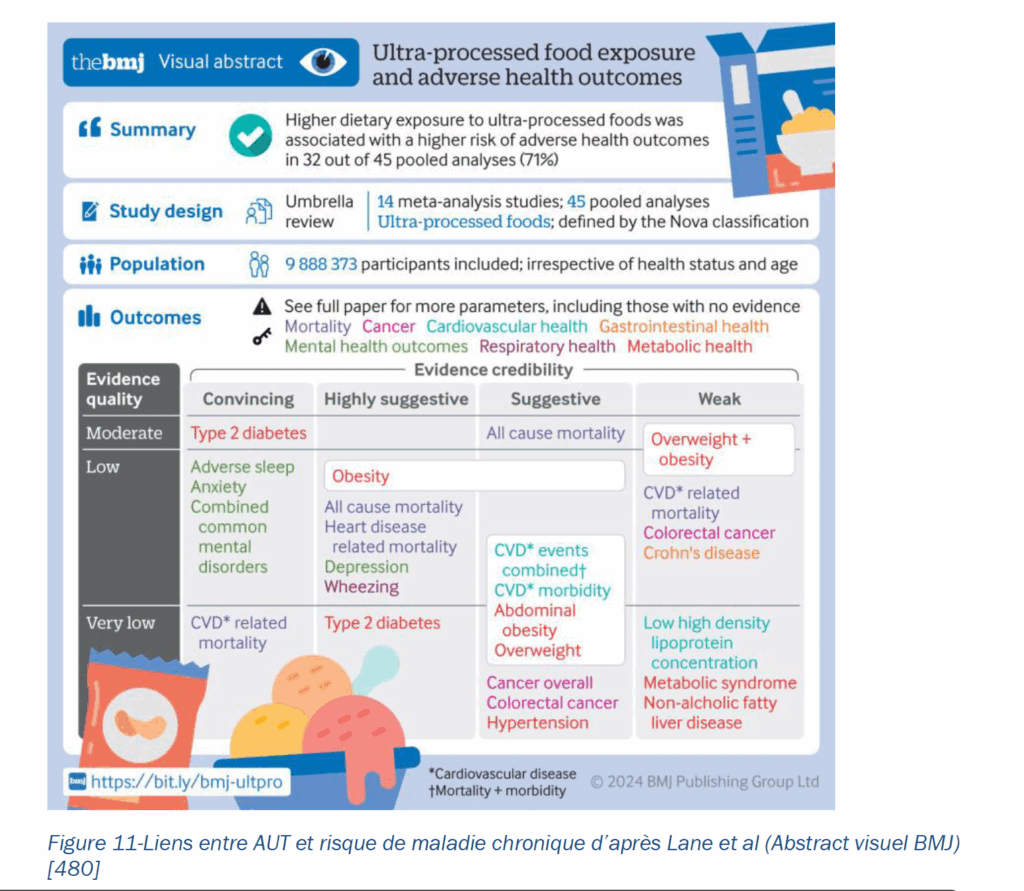

Lecture : cette approche traduit une logique d’« internalisation des externalités nutritionnelles négatives », en imposant aux opérateurs économiques le coût social des produits défavorables, incluant sans doute les aliments ultra-transformés dont les effets négatifs sont bien documentés (voir graphique ci-dessous). L’impact anticipé est double : incitation à la reformulation et financement d’actions correctrices.

4) Extension du champ du Nutri-Score

L’étiquetage nutritionnel se déploie au-delà de son périmètre initial. Le HCSP recommande :

- Extension aux denrées non préemballées (produits vendus en vrac).

- Intégration à la restauration hors foyer, y compris la restauration collective et commerciale.

- Déploiement d’expérimentations pilotes afin d’ajuster les modalités opérationnelles.

- Articulation avec les dispositifs émergents d’affichage environnemental, afin d’éviter une cacophonie d’indicateurs concurrents.

- Appui sur une notoriété quasi universelle (99,6 %) et une adoption déjà significative (1 406 entreprises engagées fin 2023).

Conséquence : l’étiquetage devient un repère transversal et omniprésent, susceptible de remodeler la perception de l’offre dans tous les contextes de consommation.

5) Restauration hors foyer : standards renforcés

La restauration hors foyer (RHF) est identifiée comme un levier d’ampleur :

- Révision des recommandations applicables à la restauration collective, incluant les établissements scolaires.

- Développement de menus dirigés dans l’enseignement secondaire pour ancrer les pratiques alimentaires favorables dès l’adolescence.

- Réorientation des distributeurs automatiques vers une offre plus saine.

- Transition écologique des cuisines centrales, avec substitution du plastique par des matériaux alternatifs.

- Résultats d’un pilote : l’affichage Nutri-Score en restauration commerciale induit une modification positive et durable des apports nutritionnels.

Analyse : la RHF devient un espace de normalisation des comportements alimentaires, agissant comme un catalyseur pour aligner les environnements collectifs avec les recommandations de santé publique.

6) Orientations nutritionnelles : cohérence santé–environnement

Le PNNS5 devrait réaffirmer et préciser les repères de consommation :

- Augmentation des apports en légumineuses, céréales complètes, fruits à coque, fruits et légumes.

- Réduction de la consommation de viandes rouges et de charcuterie.

- Intégration explicite de la durabilité : valorisation des produits locaux, biologiques lorsque possible, et cohérence des messages nutritionnels et environnementaux.

Perspective : cette orientation incarne une convergence des impératifs nutritionnels et environnementaux, traduisant la transition vers des régimes plus durables, compatibles avec les objectifs climatiques et sanitaires.

7) Gouvernance et dispositifs de suivi du PNNS5

Le HCSP propose un dispositif de gouvernance enrichi, visant à renforcer la capacité de pilotage :

- OQALI : extension des missions de suivi de la qualité nutritionnelle de l’offre, couvrant la composition, l’étiquetage et la conformité aux standards.

- Albane : mise en place d’un système de collecte et d’analyse de données inédit, permettant l’ajustement dynamique des objectifs de santé publique et l’évaluation de l’efficacité des politiques mises en œuvre.

Implication : la gouvernance s’appuie sur une logique de données probantes et de monitoring en continu, condition nécessaire pour adapter le PNNS aux évolutions rapides de l’offre et des comportements.

Conclusion à propos de cet avis

Le PNNS5 (2025–2030) devrait s’imposer comme un cadre normatif systémique qui dépasse la logique sectorielle pour instaurer une régulation transversale de l’environnement alimentaire. En mobilisant simultanément les leviers réglementaires, fiscaux, étiquetage, restauration collective et données de suivi, il redéfinit l’équilibre des incitations dans le système alimentaire français. Ce faisant, il établit une cohérence inédite entre recommandations nutritionnelles, environnement de consommation et objectifs environnementaux. L’ensemble crée les conditions d’une transformation structurelle des comportements alimentaires, en alignant les logiques industrielles, distributives et sanitaires. Affaire à suivre !

Référence

- Avis HCSP du 10/06/2025 : Page de l’avis

- PDF complet